地域社会は、その範囲も性格もさまざまです。時代が大きく転換するなかで、地域社会の構成も変わり、その運営のしかた、公共サービスのありかた、まちづくりの考え方も変化しつつあります。個々人がともに生活し、将来をゆだねるに足る地域は、どのような地域社会であるべきか、改めて問われています。地域社会は多様なメンバーで構成されていますが、すべてのメンバーが地域の今後を左右するのです。地球規模の視点が重要になると同時に、ローカルな世界の重要性が増し、その個性や面白さが注目されています。個性的な地域社会が存在しなければ、グローバルな世界に豊かな個性はありえません。

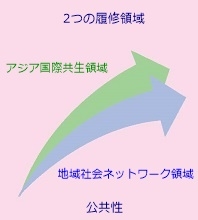

「地域社会ネットワーク」領域では、さまざまな地域社会が動いている現場に学び、多様なメンバーと地域社会との関わりを観察し、課題解決の方法を考えるための科目が設置されています。

世界では、国境を越えた人の移動や交流が、かつてない規模で進む一方で、市場経済のグローバル化に伴う格差の拡大が、新たな不公平感や憎悪を生み出しています。先進国では大量の食料が捨てられる一方で、途上国では多くの人々が餓死する―そうした構造的暴力(structural violence)による絶望と怒りが、紛争やテロを引き起こす要因ともなっているのです。民族、文化、宗教、言語の異なる人々が共に生きる社会を実現するためには、意見の違いや利害対立を嫌悪や(武)力に向かわず、平和的に調整・解決する知恵と手法を培うことが大切です。各々の文化的多様性を尊重し、従来の国家安全保障(national security)に代わる1人ひとりの「人間の安全保障(human security)」を確保し、他者の犠牲の上に成り立つのではない、持続可能な社会発展を実現する必要があるのです。「アジア国際共生」領域では、将来、国際共生の理念をもって、グローバルな社会で活躍できる公務員やNGO/NPO(福祉団体を含む)職員、企業人(日系企業の国外支社や外国の企業など)などの育成を目指し、アジア・世界の社会や文化、国際協力や多文化共生の課題等を学びます。

世界では、国境を越えた人の移動や交流が、かつてない規模で進む一方で、市場経済のグローバル化に伴う格差の拡大が、新たな不公平感や憎悪を生み出しています。先進国では大量の食料が捨てられる一方で、途上国では多くの人々が餓死する―そうした構造的暴力(structural violence)による絶望と怒りが、紛争やテロを引き起こす要因ともなっているのです。民族、文化、宗教、言語の異なる人々が共に生きる社会を実現するためには、意見の違いや利害対立を嫌悪や(武)力に向かわず、平和的に調整・解決する知恵と手法を培うことが大切です。各々の文化的多様性を尊重し、従来の国家安全保障(national security)に代わる1人ひとりの「人間の安全保障(human security)」を確保し、他者の犠牲の上に成り立つのではない、持続可能な社会発展を実現する必要があるのです。「アジア国際共生」領域では、将来、国際共生の理念をもって、グローバルな社会で活躍できる公務員やNGO/NPO(福祉団体を含む)職員、企業人(日系企業の国外支社や外国の企業など)などの育成を目指し、アジア・世界の社会や文化、国際協力や多文化共生の課題等を学びます。